Le Magazine de Polytechnique Montréal

Jamais trop poreux

Parfois, en recherche, on sort de son plan de match pour explorer. La pratique, connue sous le nom « d’expérience du vendredi », a souri à l’équipe de Jason R. Tavares, professeur au Département de génie chimique de Polytechnique Montréal. Le groupe se retrouve aujourd’hui avec un brevet en instance et, surtout, une solution potentielle aux déversements d’hydrocarbures.

Avant de raconter cette histoire, remontons un peu dans le temps. L’équipe de Polytechnique travaille depuis quelques années à un projet baptisé DeNETer. Son objectif : réduire le recours aux pesticides en culture fruitière et maraîchère en altérant le plastique qui compose les filets d’exclusion. Ce projet mobilise des collaborateurs de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, ainsi que de l’Université Laval.

Cependant, ces filets, déjà largement utilisés pour bloquer l’accès aux insectes ravageurs, ne résolvent pas un autre problème touchant les cultures fruitières : l’eau atterrissant sur les feuilles et les fruits forme un environnement propice au développement de maladies fongiques.

En altérant la surface du plastique des filets, l’équipe du professeur Tavares souhaite créer un produit qui, en plus de bloquer les insectes, empêchera l’eau de pluie de s’infiltrer sous le filet. Le projet est d’autant plus enthousiasmant qu’il cible un plastique biosourcé comme matrice de départ à base d’acide polylactique (PLA).

« En traitant le PLA avec des solvants, on crée des pores microscopiques à la surface du plastique, confie le professeur Tavares. Ces pores modifient les propriétés physiques du matériau et, selon la taille des mailles du filet, on peut envisager que les gouttelettes d’eau glisseront à sa surface. »

Une expérience… fructueuse

Plutôt que de strictement évaluer la capacité du matériau à repousser l’eau, Adya Karthikeyan, alors stagiaire postdoctorale dans l’équipe, et maintenant professeure à l’Université d’Ottawa, s’est aventurée à tester comment le PLA altéré résultant d’un traitement particulier se comporterait en présence d’un corps gras. Une expérience qui lui a souri, puisque son matériau absorbe l’huile comme une éponge.

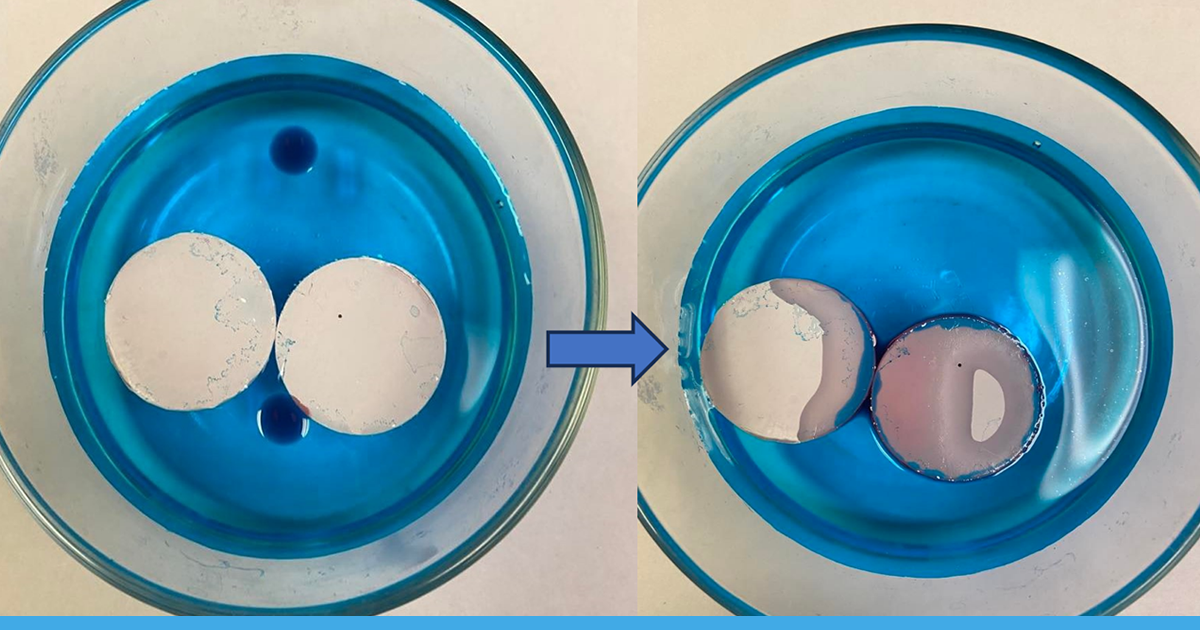

Wendell Raphaël, l’associé de recherche du professeur Tavares, en fait la démonstration avec un mélange d’huile et d’eau auquel un colorant liposoluble rouge est ajouté. Ce dernier permettra de suivre l’huile à la trace. Le chercheur verse le mélange dans une colonne où des billes du précieux plastique se trouvent tout au fond. La solution traverse les billes pour ressortir au bas de la colonne une goutte à la fois. Le liquide qui en ressort est maintenant parfaitement clair. Les billes, elles, prennent une teinte rosée.

« Le plastique a complètement retenu l’huile », lance tout sourire Jason R. Tavares, qui voit ce produit comme une possible solution de nettoyage des déversements d’hydrocarbures. « Ce qui rend ce produit vraiment intéressant, en plus, c’est qu’il peut être réutilisé : on retire l’huile des billes, et elles peuvent à nouveau fonctionner comme une éponge. On l’a fait jusqu’à 40 fois sans problème. »

Cette découverte fait désormais partie du portefeuille d’Axelys, l’organisme québécois dédié à la valorisation des innovations issues de la recherche publique. Pendant que cette nouvelle application suit son cours, l’équipe du professeur Tavares est revenue à sa mission première, celle d’identifier les méthodes de fabrication idéales de la prochaine génération de filets d’exclusion.

Résultat de test d'affinité de l'huile sur la surface de billes de PLA.

disponible (Printemps 2025)

disponible (Printemps 2025)